各地の写真

北海道 摩周湖

北海道 釧路湿原

北海道 釧路湿原

北海道 然別湖(しかりべつこ)の朝

然別湖(しかりべつこ) アイヌの聖地くちびる山

然別湖(しかりべつこ)の夜景

北海道鹿追町にて

青の池 北海道美瑛町

北海道 美瑛の朝焼け

北海道足寄郡足寄町 オンネトー

北海道足寄郡足寄町 オンネトー

北海道根室市 納沙布岬 日本のいちばん東 太陽が一番先に登るところ

北海道根室市 納沙布岬 日本のいちばん東 太陽が一番先に登るところ

北海道釧路市 幣舞橋(ぬさまいはし)の夕日

北海道釧路市 幣舞橋(ぬさまいはし)釧路は霧の街

ガンガラーの谷のガジュマル 沖縄

ハートロック 沖縄古宇利島

久高島 沖縄一のパワースポット 神聖な御嶽(うたき)がある 沖縄県南城市

久高島 斎場御嶽 ( せーふぁうたき ) より望む 沖縄県南城市

縄文杉 屋久島

屋久島 苔むす森

屋久島 白谷雲水峡にて

屋久島 白谷雲水峡 太鼓岩

屋久島 縄文杉に行く途中にて

屋久島 屋久杉

富士山

富士山にて

富士山にて

富士山にて

富士山の一番てっぺんです。

福井の苔寺・平泉寺白山神社

又兵衛桜 奈良県宇陀市

角島大橋 山口県

角島 山口県

元乃隅神社(もとのすみじんじゃ) 山口県

高野山 根本大塔 和歌山県

高野山 御影堂 弘法大師がお住まいになっていたとされるお堂

北アルプス 唐松岳

北アルプス 唐松岳山頂山荘

北アルプス 唐松岳 夕日

唐松岳から見る槍ヶ岳です

北アルプス 唐松岳

唐松岳から五竜岳へ縦走する途中。ここは怖かったです。空間になれるまで、少しビビりながら進みました。

捕まる鎖を頼りに渡りきりました。

北アルプス 五竜岳

五竜岳

五竜岳

天安河原 天照大神が岩戸にお隠れになった際、八百万(やおよろず)の神が相談された場所 宮崎県

天安河原 宮崎県

高千穂峡 宮崎県

高千穂峡 宮崎県

宇佐神宮 大分県

佐田京石 米神山(ピラミッドと言われている)の麓にあるパワースポット 大分県国東半島

足摺岬 高知県

臼碆(うすばえ) 日本で最初に黒潮が接岸するところ 高知県

竜宮神社 臼碆(うすばえ) 高知県

唐人駄馬 左上の緑の円形のところ 世界最大のストーンサークルがあったとされます

すごくいい氣をしてます 高知県

唐人駄馬 この岩、上がれます。かなり大きいです。

唐人駄馬にある曲線美の石

唐人駄馬にある曲線美の石 上の写真の石と同じ石です

唐人駄馬から少しのところに、巨石群。縄文時代早期(紀元前5000年頃)から人々が暮らしていた。

奥の滝・龍の腹 滑川渓谷 愛媛県

石鎚山付近渓谷 愛媛県

白石の鼻 春分・秋分の前後に岩の隙間から夕日が差し込む 愛媛県

白石の鼻 亀石 冬至のころ横からの光の通り道が設けられている 愛媛県

熊山遺跡 ピラミッドを思わせる 岡山県赤磐市

吉備津彦神社(きびつひこじんじゃ)備前国の一ノ宮。古代より神の山として崇拝された“吉備の中山”は

神が降りる場所とされ、パワースポットとして知られています。岡山市北区一宮1043

吉備津彦神社

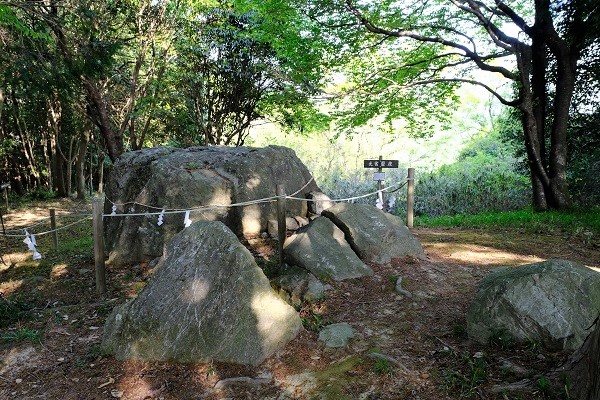

吉備津彦神社の元宮の磐座。吉備中山には色々な磐座があり、山頂には、温羅(うら)一族を制圧するため、大和から派遣された「吉備津彦命」の墓とされる、宮内庁の管理下の約120mの前方後円墳(西暦3世紀後半)がある。この地域では「御陵」と呼ばれている。

談山神社 奈良県桜井市多武峰

談山神社 奈良県桜井市多武峰

二見ヶ浦の夫婦岩(めおといわ) 沖合約700m先には猿田彦大神縁りの興玉神石(霊石)が鎮まり、

そこは降臨する神の依り代であり、常世の国から神が寄りつく聖なる処。二見興玉神社もここです。

伊勢神宮に行く前にここで清めます。三重県伊勢市

伊勢神宮 三重県

皇大神宮別宮(こうたいじんぐうべつぐう)瀧原宮(たきはらのみや)(伊勢神宮 内宮(ないくう))

昔から「大神の遙宮(とおのみや)」といわれています。空気が澄んだ感じがします。

伊勢神宮に行かれるなら、ここもぜひ行ってみてください。三重県度会郡大紀町滝原

瀧原宮 そびえ立つ巨大な杉の木

瀧原宮 頓登(とんど)川の清らかな流れが。ここで手や口を清めることができます。

天橋立 京都府

天橋立 反対側からみると

籠神社(このじんじゃ)は元伊勢とも呼ばれる由緒正しき神社 丹後一宮 京都府

真名井神社 籠神社(このじんじゃ)の奥宮

上色見熊野座神社(かみしきみくまのいますじんじゃ)熊本県阿蘇郡高森町上色見

2011年のアニメ映画『蛍火の杜へ』の舞台

上色見熊野座神社「神秘的な異世界への入り口」と話題を集めている

上色見熊野座神社

上色見熊野座神社

阿蘇山

香川県高松市 栗林公園

香川県観音寺市 高根屋神社 天空の鳥居といわれる

香川県観音寺市 高根屋神社

青森県五所川原市 立佞武多(たちねぶた) 20メートル級の山車が3台展示してあります。

巨大で大迫力です。

青森県つがる市 高山稲荷神社

高山稲荷神社

青森県弘前市 岩木山神社 上に見える山は岩木山です。階段も登りやすく傾斜が

付けてあったり、雰囲気も素晴らしい神社です。上に見えるのが岩木山です。

岩木山神社

青森県 岩木山

青森県 十和田湖

青森県十和田市 十和田神社

十和田神社

十和田神社

青森県十和田市 奥入瀬渓流

奥入瀬渓流

奥入瀬渓流 雲井の滝

奥入瀬渓流

奥入瀬渓流 銚子大滝

秋田県鹿角市 黒又山 日本のピラミッドで有名なところ。エネルギーが凄いです。

秋田県鹿角市 大湯環状列石 縄文遺跡です。

大湯環状列石 日時計のようなものがありますが、全然別の使い方もしていたようです。この遺跡は、

黒又山とも関連があるようです。

不二阿祖山太神宮 ここの氣は凄いです。いろいろなエネルギーがあります。 山梨県富士吉田市大明見3537

不二阿祖山太神宮

鹿児島神宮 鹿児島県霧島市隼人町内2496−1

桜島 鹿児島県

西大山駅 JR最南端の駅 鹿児島県指宿市山川大山

西大山駅 開聞岳(かいもんだけ)に雲がかかっていて残念でした。

長崎鼻から望む開聞岳(かいもんだけ) 鹿児島県指宿市山川岡児ケ水1579−2

長崎鼻から望む開聞岳(かいもんだけ)

スヌーピー山(竹山) 鹿児島県指宿市山川福元

釜蓋神社【射楯兵主神社(いたてつわものぬしじんじゃ)】 鹿児島県南九州市頴娃町別府6827

釜蓋(かまふた)を頭に載せて鳥居から賽銭箱前の置くところまで無事運べると、願掛け出来るそうです。

私も挑戦しました。失敗しても成功するまですればいいので、3回目に成功しました。

釜蓋神社にて

鹿島神宮 鹿児島県霧島市霧島田口

鹿島神宮

鹿島神宮 このご神木の氣がとても素晴らしいです。

幣立神宮 熊本県上益城郡山都町大野712

九州の「へそ」と言われる神社です。素晴らしい氣をしています。格別の神社だと思います。

幣立神宮

幣立神宮ご神木 樹齢ではなく命脈といって、同じ株から再び木が生えて…を繰り返し現在の御神木で

10代目。樹齢は2000年ほどだということです。

幣立神宮

鬼八の力石 高千穂郷一帯を荒らしていた荒神・鬼八(きはち)が、高千穂神社の

御祭神・ミケイリノミコトに向かって力自慢をした際に投げたと伝わる。重さは推定200トン。

後の断崖は柱状節理。宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井字御塩井

天岩戸神社 西本宮 御祭神 大日霎尊(おおひるめのみこと) 【天照皇大神の別称】

天岩戸があります。宮崎県西臼杵郡高千穂町岩戸1073番地1

天岩戸神社 西本宮

熊本県阿蘇郡小国町黒渕

鍋ヶ滝

鍋ヶ滝 裏かも見れます。

鍋ヶ滝

押戸石の丘 縄文時代に組まれた石組です。ここで祭祀をしていました。超パワースポットです。

熊本県阿蘇郡南小国町中原

押戸石の丘

押戸石の丘 この岩のそばは、包囲磁石が回りだします。

阿蘇 草千里展望所

阿蘇 草千里展望所

阿蘇山噴火口

阿蘇山噴火口

阿蘇山噴火口近辺の風景

阿蘇神社 阿蘇一の宮「阿蘇神社」 全国に約500社ある阿蘇神社の総本社。

熊本県阿蘇市一の宮町宮地3083-1

阿蘇神社

諏訪湖 映画「君の名は。」の聖地、立石公園。 長野県諏訪市上諏訪立石町 10399番地

諏訪大社 下社秋宮 全国1万有余ある諏訪神社の総本社として、地域だけでなく歴代の皇室および武門武将から

厚く信仰され敬われる諏訪大社。日本最古の神社の一つで、「一之宮」の社格を有する格式高い神社は古くから

強力なパワースポットとして知られる。氣は特別な感じがしました。現在は生命の根源・生活の源を守る神とし

て崇敬されており、その御神徳には限りがないといわれています。 長野県 諏訪郡下諏訪町5828

諏訪大社 下社秋宮 建御名方神たけみなかたのかみ とその妃とされる八坂刀売神やさかとめのかみ の2柱を

主祭神として祀る日本で最も古い神社の一つだ。

諏訪大社 下社春宮 下諏訪には、下社の二つのお宮(春宮・秋宮)がありますが、最初に鎮座したのは、春宮

とされています。その後建て替えが計画された際、高島藩より両社に同じ図面が与えられたため、ほぼ同時期に

ほぼ同じ構造を持つ社殿が諏訪地方の二つの異なる流派の宮大工集団によって建てられ、両宮は彫刻で技が競わ

れたとされています。また、半年に一度、8月1日に春宮から秋宮へ、2月1日には秋宮から春宮へ神様を遷す神事、

遷座祭が行われますが、これは全国的にもとても珍しいことのようです。長野県諏訪郡下諏訪町大門193

諏訪大社 下社春宮

諏訪大社は御柱祭でも有名だろう。御柱(おんばしら)とは社殿に建てられているモミの

木の柱のこと。この木を山中から切り出して、氏子が神社まで曳行して社殿の四隅に建てる

のが御柱祭で、7年に一度行われている。御柱は神聖なものだが、御神体ではない。その

由来は神霊が依り憑く対象物(依り代説)、聖域の結界を示しているという説、社殿建て替え

代用説など様々な言い伝えがあるそうだ。

万治の石仏 下諏訪を訪れた芸術家、岡本太郎氏がカメラを持つ手をふるわせながら「世界中歩いているが、こん

なに面白いものは見たことがない」と絶賛したそうです。

一. 正面で一礼し、手を合わせて「よろずおさまりますように」と心で念じる

二. 願い事を心で唱えながら石仏の周りを時計回りに三周する

三. 正面に戻り「よろずおさめました」と唱えてから一礼する

そうすると願いが叶うそうです。諏訪大社 下社春宮より歩いて行けます。

万治の石仏

小島神社 長崎県壱岐市芦辺町諸吉二亦触1969

朝日。壱岐のモンサンミッシェルともいわれています。干潮の前後だけ参道が現れます。

小島神社

小島神社 普段は海中に参道が沈んでいます。

龍光大神 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触

壱岐の島の最高峰「岳の辻(標高213m)」にあります。7本の爪を持つ世界で一番格式

の高い龍神がいます。この龍神が各地の龍を集め、出雲大社の神迎え祭に八百万の神々

をここから乗せて行くそうです。

龍光大神

龍光大神

鬼の足跡 長崎県壱岐市郷ノ浦町渡良東触

牧崎公園内にある景勝地。

猿岩 長崎県壱岐市郷ノ浦町新田触

軍艦島(正式名 端島) 長崎県長崎市高島町

TBS日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」のロケ地になったところ。

軍艦島(正式名 端島)

稲佐山山頂展望台 長崎県長崎市大浜町364 稲佐山公園

標高333メートルの山頂からは市内全景を望むことができ、360度のパノラマが楽しめます。

1000万ドルの夜景と激賞される長崎の夜景のビュースポットとしても有名。

春日の棚田 長崎県平戸市春日町

春日の棚田